佐々井秀嶺上人が筆頭申立人として進めているブッダガヤ大菩提寺管理権返還のインド最高裁判所での裁判について、2025年8月時点での最新状況を詳細に解説します。他の仏教団体からの「介入申請」殺到により審理が延期されていますが、これは運動の広がりを示す好材料です。インド史上初の仏教徒最高裁長官の就任により千載一遇の機会を迎え、130年続く歴史的闘争が重大な転換点に立っています。現地では2025年に入り大規模な抗議活動が激化し、国際的な注目も高まっています。

目次

- 現在の状況 - 裁判の進展と希望の光

- 問題の核心 - なぜこの闘いが必要なのか

- 歴史的背景 - 130年の闘争の系譜

- 主要な当事者たち - 三つ巴の闘い

- 現地の最新動向(2025年) - 激動の年

- 法的戦略と今後の見通し - 司法の舞台での攻防

- 支援者への今後の指針 - 長期戦への備え

-

歴史の転換点に立つ

1. 現在の状況 - 裁判の進展と希望の光

審理継続中の背景

2025年8月現在、佐々井秀嶺上人が筆頭申立人として進めているブッダガヤ大菩提寺(マハーボディ寺)の管理権返還を求める最高裁判所での裁判は、「審理継続」という状況にあります。

7月29日に予定されていた「最終審理」は延期となり、その後も期日の延期が続いています。しかし、この遅延は決して悪いニュースではありません。

遅延の真の理由:広がる支援の輪

随行者のラヴィ・メンデ氏によると、この遅延の原因は「佐々井上人の申し立てに加わろうとする僧侶や仏教団体による介入申請が殺到」していることです。つまり、この闘いが佐々井上人個人のものから、インド仏教界全体の総意へと発展していることを示しています。

新たな希望の要因

支援者の間で楽観的な見方が広がっている重要な理由があります:

現在のインド最高裁判所長官がナグプール出身の仏教徒

2025年5月に就任したB.R.ガヴァイ第52代最高裁判所長官は:

- インド史上初の仏教徒の長官

- 佐々井上人の活動拠点ナグプール出身

- アンベードカル博士と共に仏教に改宗した政治家の息子

- 自らの成功はアンベードカル博士のおかげと公言

この経歴は、佐々井上人と同じ歴史的背景を共有しており、この複雑な問題の本質を深く理解している人物として、大きな期待が寄せられています。

2. 問題の核心 - なぜこの闘いが必要なのか

ブッダガヤとは

ブッダガヤは、インド東部のビハール州にある小さな町です。約2500年前、ここで一人の王子が「ブッダ(悟りを開いた者)」となった、仏教史上最も重要な場所です。

その王子とは、のちに仏教の開祖となったシッダールタ・ゴータマ(釈迦)でした。長年の修行の末、彼はブッダガヤにある一本の菩提樹の下で瞑想し、ついに「悟り」を開きました。この出来事により、仏教という世界宗教が誕生したのです。現在もその菩提樹の子孫とされる樹が同じ場所に立っており、世界中の仏教徒が参拝に訪れます。

大菩提寺(マハーボディ寺)は、この聖なる菩提樹を守るように建てられた壮大な寺院です。高さ52メートルの尖塔を持つこの寺院は、アショーカ王によって紀元前3世紀に最初に建立され、その後何度も修築されてきました。2002年にはUNESCO世界遺産に登録され、その普遍的価値が国際的に認められています。

仏教徒にとってブッダガヤは、イスラム教徒にとってのメッカ、キリスト教徒にとってのエルサレムに匹敵する最も神聖な聖地です。世界中から年間数十万人の巡礼者や観光客が訪れ、仏陀が悟りを開いたまさにその場所で祈りを捧げています。

しかし現在、この聖地の管理権は複雑な歴史的経緯により、仏教徒が完全にコントロールできない状況にあります。

問題の法的な構造

1949年ブッダガヤ寺院法の問題点

現在の管理体制を定める「1949年ブッダガヤ寺院法」では、寺院の管理委員会が以下のように構成されています

| 役職 | 人数 | 宗教 |

| 議長 | 1名 | ガヤ県知事(実質的にヒンドゥー教徒の可能性が高い) |

| 委員 | 4名 | 仏教徒 |

| 委員 | 4名 | ヒンドゥー教徒 |

つまり、仏教の最も神聖な場所の管理において、ヒンドゥー教徒が最大5名、仏教徒が4名という構成になっており、仏教徒が自らの聖地を自律的に管理できない状況にあります。

憲法上の問題

この法律は、インド憲法の以下の基本原則に違反していると考えられています:

-

法の下の平等(第14条)

他の宗教の主要施設では、このような他宗教の強制参加はない -

信教の自由(第25条)

宗教的信念を自由に実践する権利 -

宗教上の事項を管理する自由(第26条)

宗教団体が自己の事項を管理する権利

3. 歴史的背景 - 130年の闘争の系譜

問題発生の歴史

| 時期 | 出来事 | 意味 |

|

紀元前3世紀 |

アショーカ王による寺院建立 | 仏教徒による管理の起源 |

| 16世紀頃 | ヒンドゥー教マハンとによる管理件掌握 | 現在の問題の直接的原因 |

| 1891年 | ダルマパーラによる解放運動開始 | 近代的争奪運動の始まり |

| 1949年 | ブッダガヤ寺院法制定 | 現在争われている法律の成立 |

|

1992年 |

佐々井上人による運動開始 | 現在の闘争の出発点 |

|

2012年 |

最高裁判所への提訴 | 現在の法廷闘争開始 |

なぜ仏教徒の手を離れたのか

中世インドで仏教が衰退した際、この聖地は事実上放棄状態となりました。その後、ヒンドゥー教シヴァ派の僧院(マハント)が管理を始め、数百年にわたってこの状況が続いてきました。

19世紀末、スリランカの仏教改革者アナガーリカ・ダルマパーラが荒廃した聖地の現状に衝撃を受け、仏教徒への返還運動を開始しましたが、英国植民地政府下での政治的妥協により、現在の「共同管理」制度が生まれました。

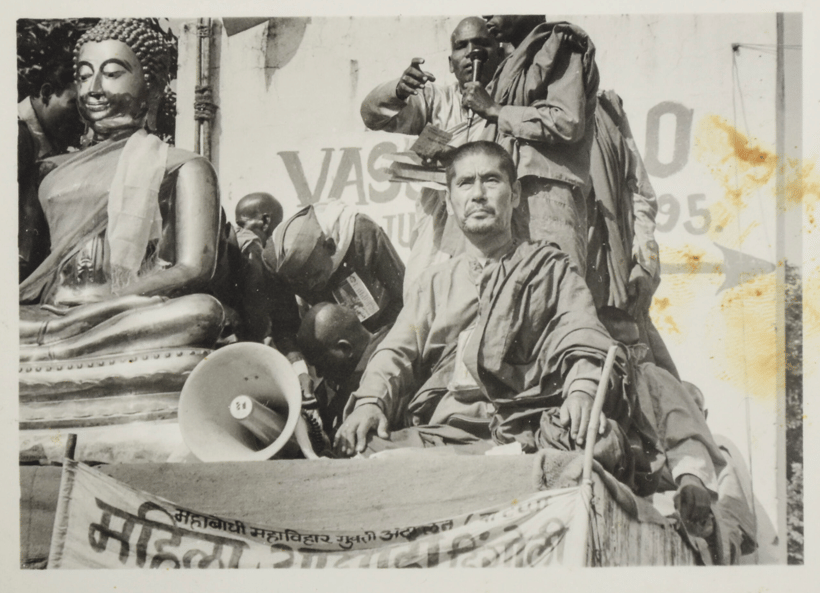

2001年5月6日ブッダガヤー大菩提寺奪還運動(66歳)

4. 主要な当事者たち - 三つ巴の闘い

この複雑な紛争は、それぞれ異なる歴史的背景と深い信念を持つ当事者たちによって動かされています。その中心にいるのが、半世紀以上にわたってインドで仏教復興運動を続けてきた佐々井秀嶺上人です。

筆頭申立人・佐々井秀嶺上人の使命

1960年代にインドに渡った日本人僧侶である佐々井上人は、龍樹菩薩の霊告を受けてナグプールに赴き、1988年にはインド国籍を取得しました。彼にとって、この闘いは単なる宗教施設の管理権争いではありません。それは、インド憲法の起草者であるB.R.アンベードカル博士が主導した、不可触民(ダリット)の仏教への集団改宗運動の継承であり、カースト制度という根深い差別からの解放を象徴する戦いなのです。

佐々井上人が「必生の覚悟」でこの闘いに臨むのは、仏教徒が自らの最も神聖な場所を自らの手で管理することが、インド仏教徒全体の誇りと尊厳を回復する象徴的な意味を持つからです。ナグプールを拠点とする彼の活動は、数十万人のダリット仏教徒にとって希望の光となっています。

拡大する仏教徒の連合

佐々井上人の闘いは、もはや孤立したものではありません。全インド仏教徒フォーラム(AIBF)をはじめとする国内の仏教団体が、次々と「介入申請」を最高裁に提出し、この闘いに合流しています。これらの団体は現地での抗議活動を組織し、運動の国際化を推進することで、個人の訴えを全インド仏教界の総意へと昇華させました。

さらに、日本の南天会をはじめ、スリランカ、タイ、アメリカ、カナダなど世界各国の仏教徒コミュニティが連帯を表明し、この問題を国際的な関心事へと押し上げています。こうした国際的な支援ネットワークは、インド政府に対する無言の圧力となっています。

ヒンドゥー教側の強固な抵抗

一方、ヒンドゥー教側も歴史的経緯と強固なイデオロギーに基づいて対抗しています。現在の管理者であるブッダガヤ・マットの僧院長スワミ・ヴィヴェーカーナンダ・ギリ師は、「仏教徒が聖地を見捨てた後、我々が何世紀にもわたってそれを保護してきた」と主張し、現在の抗議活動を政治的動機によるものと一蹴しています。彼は、もし1949年法が廃止されるならば、聖地の所有権は完全にヒンドゥー教側に戻るべきだと強硬な姿勢を見せています。

さらに深刻なのは、ヴィシュワ・ヒンドゥー・パリシャド(VHP)などのヒンドゥー・ナショナリスト団体が推進する思想です。彼らは「仏陀はヴィシュヌ神の9番目の化身であり、仏教はヒンドゥー教の一派に過ぎない」と主張することで、仏教の独立性そのものを否定しようとしています。このイデオロギーは、仏教徒の排他的管理権要求の根拠を根本から覆そうとするものであり、両者の対立を和解困難なものにしています。

5. 現地の最新動向(2025年) - 激動の年

2025年に入り、インド現地の状況は劇的に変化しています。長年くすぶり続けてきた問題が、ついに大きな社会運動として爆発したのです。

「マハーボディ・マハーヴィハール解放運動」の激化

ブッダガヤや州都パトナの街角では、「マハーボディ・マハーヴィハール解放運動」と呼ばれる抗議活動が日々展開されています。仏教僧たちは無期限のハンガーストライキに入り、信者たちは寺院前での座り込みを続けています。大規模なデモ行進が各地で組織され、参加者たちは「ブッダガヤ解放」のスローガンを叫びながら行進しています。

特に彼らが強く反発しているのは、聖地内部でヒンドゥー教の儀式が執り行われることです。これを「聖地のブラフマン化」と呼び、仏陀の教えと相容れない儀式が仏教の最も神聖な場所で行われることに、仏教徒としてのアイデンティティが根本から侵害されているという切実な怒りを表明しています。

しかし、地元警察はこうした抗議活動に対して強硬な姿勢で臨みました。ハンガーストライキ中の僧侶たちを寺院敷地内から強制的に排除する事件が発生すると、これがかえって火に油を注ぐ結果となり、運動への支持がさらに拡大しました。警察の強硬対応は、仏教徒たちの被害者意識を強め、運動の正当性を内外にアピールする材料となったのです。

※現地でのデモの様子を取材しているニュースです。英語ですがこちらもぜひご覧ください

政府の戦略的沈黙

このような現地の盛り上がりとは対照的に、政治レベルでの動きは鈍いままです。ビハール州のニティーシュ・クマール首相をはじめとする州政府、そしてナレンドラ・モディ首相率いる中央政府は、この問題に対して明確な態度表明を避け、事実上の沈黙を保っています。

この政府の不作為は、偶然ではなく意図的な政治的判断の結果です。一方では、この運動を支持するダリット仏教徒は政治的に無視できない勢力となりつつあり、彼らの声を完全に無視することはできません。しかし他方で、仏教徒側の要求を受け入れて1949年法を改正すれば、政権の強力な支持基盤であるヒンドゥー・ナショナリスト勢力を敵に回すことになります。

このジレンマの中で、政府はどちらの側にも明確に肩入れできない政治的膠着状態に陥っています。その結果、行政や立法府はこのデリケートな宗教問題の解決を司法府、すなわち最高裁判所に委ねるという形にならざるを得ないのです。

国際社会への波紋

この紛争は、もはやインドの一国内問題にはとどまりません。大菩提寺は2002年にUNESCOの世界遺産に登録されており、その管理と保全のあり方は常に国際社会の監視下にあります。UNESCOは過去にも聖地の管理体制について懸念を表明しており、現在の対立状況は世界遺産としての価値保全にも影響を与えかねません。

さらに深刻なのは、インドの外交戦略への影響です。インド政府は近年、アジアの仏教国との関係を強化し、特に中国との戦略的競争において、仏教文化遺産を「ソフトパワー」として積極的に活用してきました。しかし、自国内で仏教徒の最も神聖な場所の管理権をめぐる深刻な対立を解決できないでいることは、この外交戦略の信頼性を著しく損なうものです。

世界中の仏教徒コミュニティからは、インド政府に対して問題の早期解決を求める声が高まっており、国際的な請願活動も展開されています。これにより、インド政府は国内の有権者だけでなく、国際的な宗教コミュニティからの視線も意識せざるを得なくなっています。

6. 法的戦略と今後の見通し - 司法の舞台での攻防

法廷では、仏教徒側が巧妙な法的戦略を展開しています。佐々井上人が2012年に開始した訴訟は、当初は個人的な申し立てでしたが、現在では全インド仏教界の総意を代表する歴史的な闘いへと発展しています。

介入申請という戦術の真価

メールで報告されている「介入申請の殺到による審理遅延」は、実は仏教徒側の巧妙な法的戦術の成功を示しています。全インド仏教徒フォーラムをはじめとする複数の仏教団体が、佐々井上人の訴訟に「介入申請」を提出することで、この問題が一個人の不満ではなく、広範なコミュニティ全体の切実な要求であることを裁判所に印象づけることに成功しました。

最高裁判所は、これらの介入申請を単純に却下するのではなく、佐々井上人の本案と「連結」して併合審理することを決定しました。これは、裁判所がこの問題の重要性と広がりを認識し、包括的な解決を図ろうとしていることを示唆しています。

一方で、裁判所は一部の新しい訴えについては、憲法第32条に基づく直接の請願として受理することを拒否し、まず管轄のパトナ高等裁判所に申し立てるよう指示しています。これは、司法手続きの階層性を重んじる姿勢の表れであり、最高裁が軽々しくこの問題に介入するのではなく、慎重に審理を進めようとしていることを示しています。

判決への三つのシナリオ

最高裁判所が下す可能性のある判決には、大きく分けて三つのシナリオが考えられます。

第一のシナリオは、1949年ブッダガヤ寺院法の違憲判決です。もしこの判決が下されれば、仏教徒への完全な管理権返還が命じられ、新たな法律制定が指示されることになります。これは仏教徒側にとって完全勝利を意味しますが、ヒンドゥー教側の強い反発と政治的混乱を招く可能性があります。

第二のシナリオは、部分的改正命令です。現在の法律の基本的枠組みは維持しつつ、管理委員会の構成見直しやより平等な体制への移行が指示される可能性があります。これは妥協的な解決策ですが、根本的な問題解決には至らない可能性があります。

第三のシナリオは、現状維持です。最高裁が1949年法の合憲性を確認し、現在の共同管理体制の継続を支持する判決です。これは仏教徒側にとって最悪のシナリオですが、政治的安定性を重視する判断として可能性は残されています。

ガヴァイ長官という希望

支援者たちが最も期待を寄せているのが、B.R.ガヴァイ最高裁判所長官の存在です。インド史上初の仏教徒の長官である彼は、アンベードカル博士と共に仏教に改宗した政治家の息子として生まれ、自らの成功はアンベードカル博士のおかげであると公言しています。佐々井上人の活動拠点であるナグプールで弁護士としてのキャリアを積んだ彼は、この問題の歴史的背景と社会的文脈を誰よりも深く理解している人物です。

もちろん、長官の個人的な背景が判決を直接左右することを保証するものではありません。司法判断はあくまで法と証拠、そして判例に基づいて下されるべきものです。しかし、この複雑な問題の根底にあるカースト制度、改宗の歴史、そしてマイノリティの権利といった微妙な文脈を、深い共感と理解をもって審理してもらえるという期待感は、支援者たちにとって大きな心理的支えとなっています。

7. 支援者への今後の指針 - 長期戦への備え

この歴史的な闘いが重要な局面を迎えている今、日本をはじめとする国際的な支援者たちが果たすべき役割も大きく変化しています。

注目すべき展開のポイント

短期的には、最高裁判所が次回の審理期日をいつ設定するかが最初の注目点となります。殺到した介入申請をどのように処理し、本案の審理にいつ移行するかによって、裁判所の姿勢が読み取れるでしょう。また、裁判所が用いる言葉遣いや手続き上の指示は、その後の審理の方向性を示す重要な指標となります。

中長期的には、たとえ最高裁で有利な判決が出たとしても、その後には新しい法律を起草するための政治的なプロセスが待っています。判決の内容によっては、ビハール州議会での法改正や、場合によっては中央政府レベルでの対応が必要になる可能性もあります。政治的な実現可能性を見極めながら、継続的な圧力を維持していくことが重要になります。

国際的関心の維持という使命

日本からの情報収集と発信は、この運動にとって極めて重要な意味を持ちます。国際メディアでの報道促進や、世界的な仏教徒ネットワークでの連帯表明は、インドの司法・行政機関に対する無言の圧力となります。特に、この問題が世界的な関心事であることを継続的に示すことで、インド政府が国際的な評価を意識せざるを得ない状況を作り出すことができます。

また、UNESCO世界遺産としての大菩提寺の地位を活用し、国際的な文化遺産保護の観点からもこの問題を位置づけることで、より広範な国際的関心を喚起することも可能です。

長期戦への覚悟と希望

佐々井上人が「必生の覚悟」で臨んでいるように、この闘いは短期的な結果に一喜一憂するものではありません。130年間続いてきた歴史的な問題の解決には、段階的なアプローチと長期的な視点が必要です。最高裁判決はあくまで第一段階であり、その後の立法・行政プロセスも含めて、真の解決まで支援を継続していく覚悟が求められています。

しかし同時に、現在の状況は過去に例を見ないほど希望的でもあります。法的戦線の統一、好意的な司法環境、国内世論の高まり、そして国際的注目という四つの要素が同時に揃った今、130年間の悲願達成への道筋が見えてきています。この歴史の転換点において、支援者一人ひとりの継続的な関心と支援が、最終的な勝利への鍵となるのです。

8. 歴史の転換点に立つ

この闘いの真の意味

ブッダガヤ大菩提寺の管理権問題は、単なる宗教施設の運営をめぐる争いではありません。

これは:

- 宗教的自律性:マイノリティが自らの信仰を自由に実践する権利

- 憲法的正義:法の下の平等と信教の自由の実現

- 歴史的正義:植民地時代の妥協を現代の価値観で見直す機会

- 国際的信頼:インドの世俗主義と民主主義への世界の信頼

現在の状況評価

2025年8月現在の状況は、以下の要因により過去最も希望的と評価できます

✅ 法的戦線の統一:介入申請により運動が結集

✅ 好意的な司法環境:理解ある最高裁長官の存在

✅ 国内世論の高まり:現地での大規模抗議活動

✅ 国際的注目:世界的な仏教徒コミュニティの関心

支援者してくださいます皆様へ

佐々井秀嶺上人が半世紀以上にわたって続けてきたこの闘いは、今まさに歴史の転換点にあります。審理の「遅延」は実は運動の拡大を示しており、新長官の就任という千載一遇の機会と相まって、かつてない希望的状況を生み出しています。

この重要な局面において、日本からの継続的な支援と国際的な関心の維持は、インドの司法と政治に対する重要な圧力となります。佐々井上人の「必生の覚悟」に応えるためにも、長期的視点での支援継続が求められています。

今こそ、130年間の悲願達成への最後の段階を、共に見守り、支えていく時です。

こちらのクラウドファンディングも応援よろしくお願いします。

南天会

南天会